スマートプラン

- 売掛債権を買い取り、回収業務を代行

- 未回収リスクを抑制し、債権保全を実現

記事公開日:2025年10月23日

最終更新日:2025年10月23日

請求書を送付しても入金がなく、電話やメールでの催促にも応じてもらえない場合、次の手段として検討されるのが「内容証明郵便」です。これは郵便局が文書内容を公的に証明する仕組みで、未払い対応に強い効果を発揮します。

本記事では、内容証明の基礎から活用の流れ、内容証明が必要となるケース、そして書き方や例文、提出方法までを詳しく解説します。

内容証明とは、差出人が作成した謄本(内容文書の写し)によって、差出人が相手に送った文書の内容を日本郵便が証明する制度です。

通常の郵便では送達や受領は確認できても、文面の正確な記録は残りません。内容証明を使えば「誰が、いつ、どのような内容を送付したのか」が公的に残り、後のトラブル時に強い効力を発揮します。

請求書の未払い対応では、法的証拠としての役割に加え、取引先に「法的手段を検討している」という意思を示す効果も期待できます。

配達証明郵便は「相手が郵便物を受け取った事実」を証明する制度であり、文面までは確認できません。一方、内容証明は「送った内容そのもの」を公的に残せる点が特徴です。

請求書の未払いでは、配達証明だけでは「何を請求したのか」が立証できず、証拠としては不十分です。そのため、実務では併用することが多くあります。

配達証明で「受領事実」、内容証明で「請求内容」を押さえることで、債権回収に必要な証拠を二重に確保できます。

すべての請求書の未払いに内容証明を送る必要はありません。具体的には、以下のケースで内容証明が必要になります。

つまり、「通常の督促では解決が見込めない」「放置すれば損失が拡大する」と判断した段階で、内容証明を選択肢に加えるとよいでしょう。

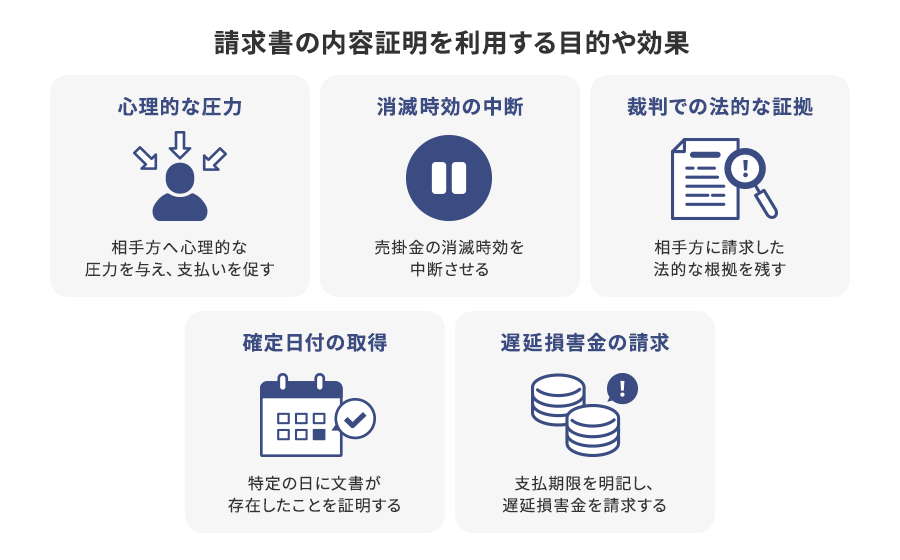

内容証明の目的は、未払いに対して支払義務を公式に明確化することです。

取引先にプレッシャーを与えるだけでなく、債権の消滅時効を中断したり、裁判での証拠として利用できたりするなど、さまざまな効力があります。さらに、確定日付を取得すれば債権保全の優先順位を示す手段にもなります。

ここでは、内容証明を利用する目的や効果を5つの観点で確認していきます。

内容証明郵便は通常の手紙と異なり、受け取った取引先に「法的手段に発展する可能性がある」と強く意識させます。

また、取引先が内容証明郵便を受領する際には押印が必要です。そのため、支払いを軽視していた取引先に緊張感を与え、迅速な入金を促す効果が期待できます。

実際、裁判に発展しなくても、内容証明を受け取った段階で支払いに応じるケースは多くあり、円滑な回収を実現する有効な一手となるでしょう。

売掛金には時効が存在しますが、内容証明による請求で時効を中断できます。

消滅時効は通常5年ですが、内容証明を送ればカウントがリセットされます。これにより、未払いのまま時効が完成して債権を失うリスクを回避できます。

「時効が迫っている債権」に特に注意し、適切なタイミングで内容証明を送付することで、債権保全の可能性を高められます。

もし訴訟に発展した場合、内容証明は請求した事実を立証できる証拠となります。

通常の郵送では文面や送付日時を証明できませんが、内容証明であれば郵便局が公式に記録しているため、裁判所でも有効な証拠として扱われます。

将来的な訴訟リスクを見据え、請求プロセスを記録として残すことの重要性を理解しておきましょう。

確定日付は「特定の日にその文書が存在していたこと」を公的に証明する制度です。内容証明を利用すれば「確定日付」を取得できます。

確定日付は主に、債権の優先順位や契約の有効性を裏付けるために活用されます。特に倒産リスクがある取引先に対しては、確定日付を確保しておくことで回収可能性を高める手段となります。

請求書の未払いが続く場合、内容証明で「支払期日と遅延損害金の発生」を明記することで、追加請求の根拠を作れます。

取引先にとっては支払遅延が経済的負担を伴うことになり、対応を促す圧力となります。なお、遅延損害金の金額は、内容証明郵便の送達日から起算して算出されることが一般的です。

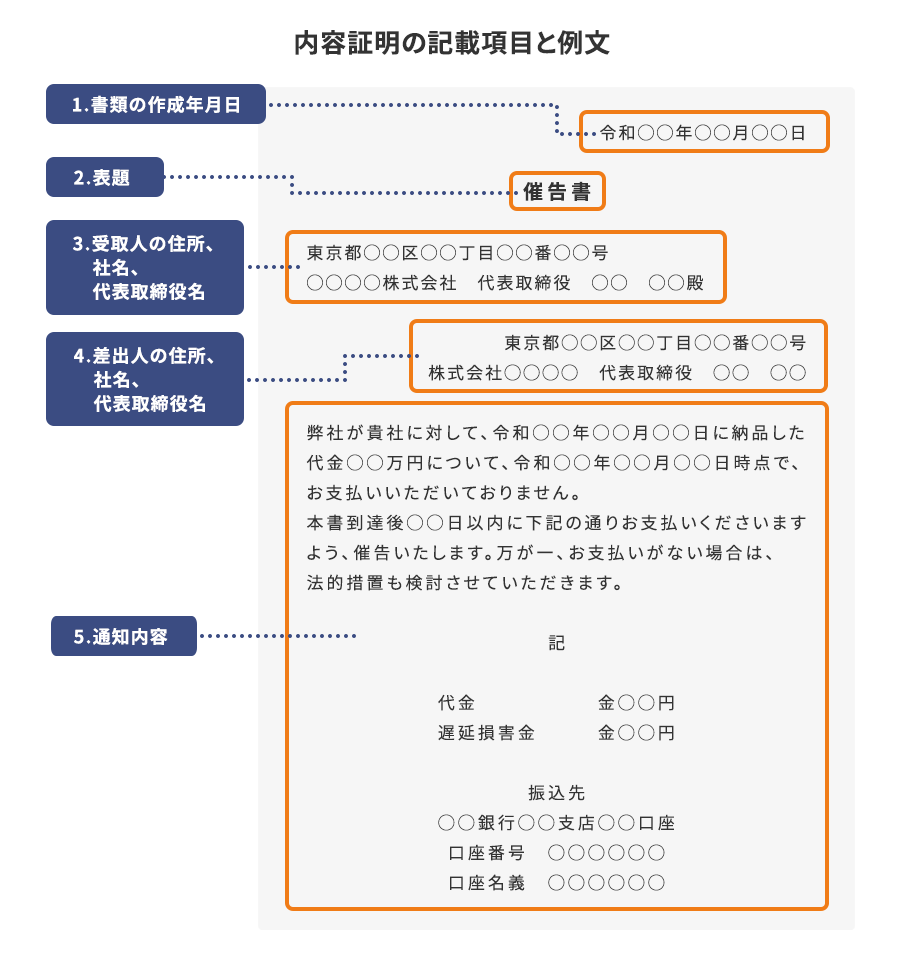

内容証明の文面は、請求金額や支払期日、未払いの事実を明確に記載することが基本です。感情的な表現を避け、客観的かつ簡潔にまとめるのがポイントです。

「請求日」「請求額」「入金期日」「支払いが確認できない旨」を明記し、期限までに履行がなければ法的手段を取る可能性があることを淡々と記すとよいでしょう。

ここでは、内容証明の具体的な書き方を解説します。

内容証明は専用の用紙に書く必要はなく、通常の用紙で構いません。ただし、日本郵便が定める形式に従う必要があります。手書き・パソコン、横書き・縦書きのいずれでも可能ですが、印刷は片面のみで両面印刷は不可である点に注意が必要です。

内容証明は必ず3通作成します。差出人控え、郵便局保管用、相手方送付用です。この仕組みにより、差出人と郵便局双方が証拠を保管でき、後のトラブル時に確認が可能となります。

内容証明には文書一枚あたりの文字数や行数の制限があり、横書きの場合は「1行20字以内、1枚26行以内」などのルールが存在します。字数・行数の制限はありませんが、超過する場合は複数枚に分けて作成します。

詳しくは以下のとおりです。

| 字数・行数制限 | |

|---|---|

| 縦書き | 1行20字以内、1枚26行以内 |

横書き

|

1行20字以内、1枚26行以内 |

| 1行13字以内、1枚40行以内 | |

| 1行26字以内、1枚20行以内 |

必須の記載項目は以下のとおりです。

これにより、請求の正当性を客観的に示せます。必要に応じて遅延損害金の発生日や法的手段への移行を明記することもあります。

内容証明は郵便局の窓口で提出します。事前に文面を3通作成し、封筒や必要書類を用意して持参します。係員の確認後、手数料を支払うと受理されます。差出人には控えが交付され、これが後の証拠となります。

内容証明には以下のものが必要となります。

不備があると受付されないため、事前に郵便局の公式サイトで確認するか、窓口に相談しておくと安心です。

内容証明を出せる郵便局は限られています。つまり、全国どこでも出せるわけではなく、対応できる郵便局でのみ受付が可能です。

窓口で係員が文面を確認したうえで、証明料・書留料を支払います。受付後、差出人には控えが交付され、これが公式な証拠となります。

インターネットで内容証明郵便を24時間発送できる「e内容証明(電子内容証明)」というサービスもあります。用途に合わせた差出方法を選択できるため、詳しくは「日本郵便 e内容証明(電子内容証明)」をご確認ください。

送付後は追跡番号を利用して配達状況を確認できます。配達証明を併用していれば、相手が受領した日付も記録されます。支払督促の進捗を確認するために配達記録を保存しておくことが重要です。

内容証明郵便には、基本料金に加えて証明料・書留料などがかかります。

窓口で一通送付する場合の最低料金は合計1,070円です。内訳は以下のとおりです。

(2025年10月23日時点での内容)

窓口で一通送付する場合の最低料金は合計1,295円です。内訳は以下のとおりです。

(2025年10月23日時点での内容)

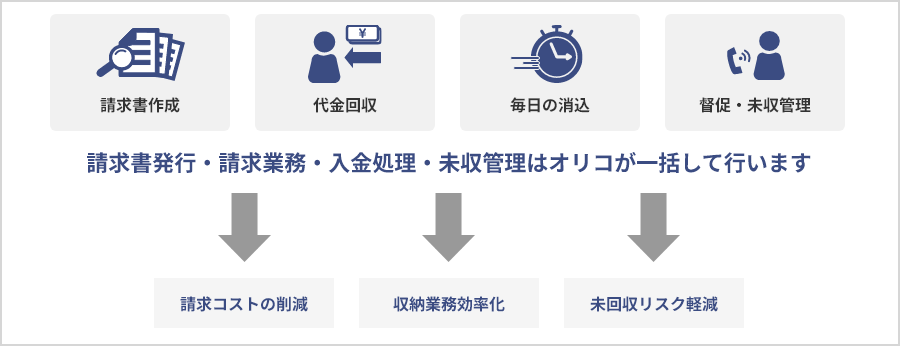

請求書の未払いが発生した場合、法的手段に備えた内容証明郵便の活用は有効な方法である一方、実務上は手間やコストがかかります。そこで検討したいのがオリコの「スマートプラン」です。

「スマートプラン」は、企業が抱える売掛金をオリコが立替払いする仕組みになっています。

未回収リスクを回避しながら安定した資金繰りを実現できるため、内容証明や訴訟に至る前にキャッシュフローを守ることが可能です。

リスク回避策として導入を検討する価値のある選択肢といえるでしょう。

オリコの「B2B決済サービス」を利用すれば、請求・入金管理の自動化や信用リスク軽減が可能です。

内容証明による法的対応と組み合わせることで、回収漏れを最小限に抑えられます。回収手段と予防策をバランスよく活用することで、安定した資金繰りを実現できるでしょう。

B2B決済サービス(売掛金決済保証)

取引先管理業務の効率化

取引先の与信や管理にかかる時間を削減することで業務に集中できます。

新規取引先の拡大

小規模法人や個人事業主まで取扱い、与信枠内は全額保証されます。

集金業務の効率化

督促や債権回収はオリコが行うため、未納リスクを気にせず営業活動に専念できます。

メールによるお問合せ

B2B決済サービスの新規提携に関するお問合せはこちら

商品概要資料のダウンロード

B2B決済サービスの特徴を説明した資料はこちらから。

B2Bサポートプラン

カードレスタイプ

商品を仕入れ(購入)されるお取引先さまに代わって、支払代金を立替えるサービスです。確実な代金回収が可能となり、資金計画が立てやすくなり同時に回収リスクの軽減が実現できます。

詳しくはこちら

B2B決済カード

カード発行タイプ

貴社との仕入れ(購入)決済専用オリジナルカードを発行。お取引先さまの囲い込みを実現します。

詳しくはこちら

保証ファクタリング

万一、お取引先さまが倒産しても保証範囲内であれば売掛債権を100%保証するサービスです。

詳しくはこちら

スマートプラン

売掛債権を買取り、請求・回収・督促業務を行います。収納業務の効率化につながり、未回収リスクの抑制が可能となります。

詳しくはこちら