スマートプラン

- 売掛債権を買い取り、回収業務を代行

- 未回収リスクを抑制し、債権保全を実現

記事公開日:2025年5月15日

最終更新日:2026年2月16日

取引先に請求書を送ったのに、いつまでも入金されない…。そんなときに検討する手段のひとつが「支払督促」です。

本記事では、支払督促の基礎知識をはじめ、メリットやデメリット・注意点を解説するとともに、督促業務を軽減する方法も紹介します。

支払督促とは、債権者の申立てにより裁判所が債務者に支払いを促す方法です。

支払督促の送達後2週間を経過すると、「仮執行宣言付支払督促」が発せられます。支払督促と仮執行宣言付支払督促にはそれぞれ2週間、異議申立ての期間が設けられます。

裁判所を介して債務者に支払いを促す法的な手続きではありますが、通常の訴訟と違い、証拠の提示や裁判への出廷の必要がなく、書類提出のみで手続きが済むため、迅速に進められる点が特徴です。

債務者の住所がある地域の簡易裁判所の書記官から支払義務が正式に通知されます。相手方が異議を出さなければ、仮執行宣言を経て強制執行へと進みます。

支払督促の対象となるのは、金銭の支払いに関する明確な契約があるケースです。つまり、金銭債権が対象の場合に支払督促を利用できます。

たとえば、売掛金の未払い、家賃の滞納、貸付金の返済遅れなどが該当します。なお、前述した通り、債務者の住所がある地域の簡易裁判所から通知されるため、債務者の住所が不明な場合は支払督促を行えません。

支払督促は、迅速に進められる債権回収の手続きとして知られていますが、使い方を間違えると思わぬリスクを招くかもしれません。ここでは、支払督促の利点と注意点を比較・確認していきます。

最大のメリットは、訴訟よりも短期間・低コストで債権回収を目指せる点です。具体的には以下の通りです。

支払督促の手続きで裁判所に納める手数料は訴訟の半分です。例えば、債務者に100万円の支払いを求める場合の手数料は、民事訴訟では10,000円ですが、支払督促では5,000円になります。

支払督促申立書に必要事項を記入して簡易裁判所に提出すれば完了するため、民事訴訟や少額訴訟、民事調停に比べて簡易的、かつ短期間で債権を回収できます。

売掛金は一定期間を過ぎると時効になり、債権者が債務者へ請求する権利が消滅します。しかし、支払督促の手続きを取れば、時効を更新・中断できます。

売掛金の時効は何年?中断・停止措置や時効成立を防ぐ方法を解説!

支払督促を送っても債務者が売掛金を支払わず、異議申立てもしない場合、債権者は支払督促に対して仮執行宣言を発付してもらい、債務者の財産を差し押さえるための強制執行を申し立てられます。

最大のデメリットは、債務者に異議を申し立てられた場合に通常訴訟へ移行し、時間や費用が大幅に増える可能性がある点です。具体的には以下の通りです。

債務者には支払督促に対して異議を申し立てる権利があり、もし異議を申し立てられた場合には、民事訴訟や民事調停など、支払督促以外の法的手段を検討する必要があります。

通常訴訟では、債権の存在を立証し、法的な支払義務が債務者にあるかどうかを裁判所に判断してもらいます。ただし、債務者の住所地が管轄になるため、わざわざ相手方の裁判所へ出向く必要が生じます。通常訴訟では解決までに時間がかかり、審理の結果によっては、債権を回収できない可能性もあります。

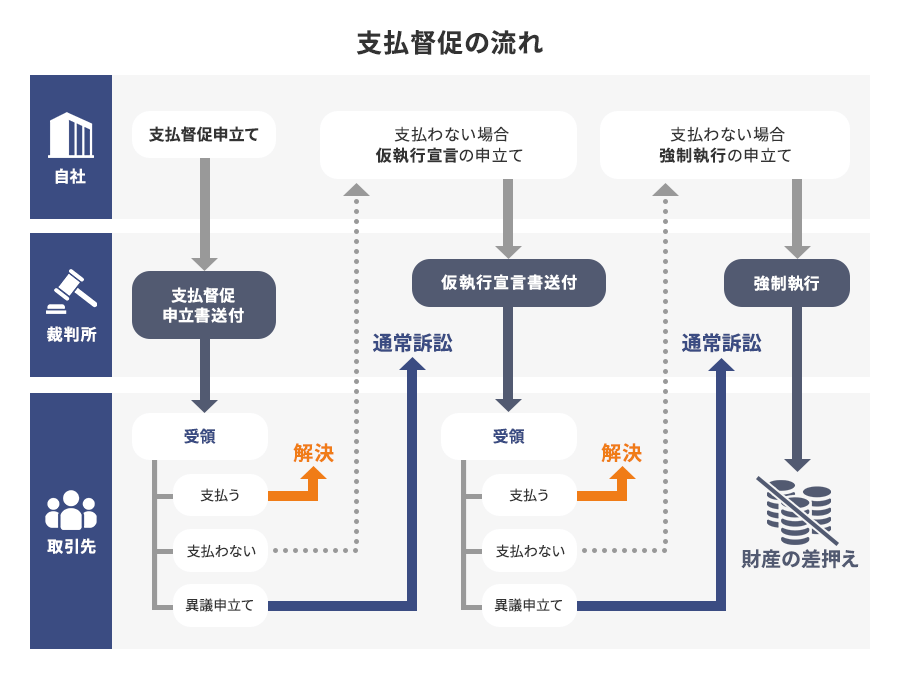

支払督促は、申立てから最終的な強制執行まで、いくつかのステップを経て進行します。

どの段階で何をすべきかを知っておくことで、手続きをスムーズに進められるだけでなく、相手方との不要なトラブルを回避することにもつながります。

ここでは、支払督促の流れを詳しく見ていきましょう。

まず、簡易裁判所に対して支払督促の申立てを行います。申立ては債権者の住所や取引金額などを記載した申立書を提出するだけで完了します。

具体的には、支払督促申立書、当事者目録、請求の趣旨及び原因、郵便はがき、資格証明書、登記簿謄本などを用意する必要があります。

提出先は原則として、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所です。提出にあたっては収入印紙代や郵券代など、少額ながら費用がかかる点に注意しましょう。

支払督促申立書の書式は裁判所のホームページでダウンロードできます。

裁判所が申立書の内容を確認した後、支払督促が正式に発行され、相手方に郵送されます。

この段階で債務者が支払えば手続きは完了しますが、2週間以内に異議申立てをしない場合は、債権者は次のステップに進みます。

なお、督促状が債務者に届かないと進められないため、債務者の正確な住所情報が必要です。

仮執行宣言とは、強制執行へと移行するための手続きです。

債務者が弁済せず、異議を出さずに2週間が経過した場合、債権者は支払督促に強制力を持たせるための手続きとして「仮執行宣言」の申立てを行えます。つまり、2度目の申立てを行うということです。

なお、申立てに際しては、仮執行宣言申立書、受領書、請書などが必要となり、申立期限は支払督促の発付から30日以内です。

仮執行宣言申立書の書式は裁判所のホームページでダウンロードできます。

仮執行宣言が付与された督促状が裁判所から再度、債務者に送付されます。2週間以内に異議が申し立てられなければ支払督促が確定し、手続きは完了します。

支払督促が確定してもなお、債務者が支払いに応じない場合は、次のステップである強制執行へと進むことになります。

一方で、債務者が異議を出した場合、簡易裁判所に異議申立てが受理されると支払督促は失効し、通常訴訟の手続きへと移行することに注意が必要です。

債権者の申立てに対して債務者が異議を出さず、かつ支払いにも応じなかった場合は、預金や不動産、売掛金などの財産を差し押さえて回収する「強制執行」の申立てを行います。

これは裁判所が直接関与して相手の資産から債権を回収する方法で、支払督促の最終手段といえるでしょう。

支払督促は、相手から異議が出なければスムーズに回収できますが、異議申立てがあった場合には通常の訴訟手続きに移行します。ここでは、債務者に異議を出された際の具体的な流れや対応方法を見ていきましょう。

債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てた場合、支払督促の効力は停止されます。

その後、手続きは自動的に通常訴訟へ移行し、裁判所から通知が届いたら、債権者は訴訟を継続する意思の有無を確認されます。

訴訟の継続を判断する基準は以下の通りです。

回収できる債権額に対し、訴訟にかかる手数料や時間を考慮したコストが上回る場合は、訴訟の取り下げを検討しましょう。訴訟を取り下げるには、裁判所へ「支払督促申立取下書」を提出します。書式は裁判所のホームページでダウンロードできます。

回収できる債権額が高額な場合は、通常訴訟への移行を検討しましょう。裁判所の命令に従って、異議の申立てが行われた裁判所へ訴状に代わる書類を提出します。民事訴訟の詳しい手続きは、裁判所のホームページで確認できます。

債務者は仮執行宣言が出たあとでも異議を申し立てることができ、この場合も通常訴訟に移行します。

しかし、仮執行の効力はそのまま残り、その執行力が停止するわけではありません。つまり、債務者に異議を出されたとしても、強制執行は依然として可能です。

なお、債務者が強制執行を止めるためには、強制執行停止等の申立てを行う必要があります。

支払督促は債権回収時において便利な制度ですが、使い方を誤ると効果が薄れることも。ここでは、支払督促を行う前に押さえておきたいポイントを解説します。

裁判所を通じた手続きに入る前に交渉を試みることで、支払いに応じてもらえる可能性があります。そのため、いきなり法的手段に出るのではなく、話し合いの機会を持つことが望ましいです。

支払督促を申し立てる前に、まずは、自社内の手続きに誤りがないか確認した上で、取引先へ改めて請求書や督促状を送付するのが基本です。送付時には内容証明郵便を利用するとよいでしょう。

すべての債権回収で支払督促が適しているとは限りません。内容証明郵便の送付や、分割払いや相殺の提案など、状況に応じて回収手段を検討することも重要です。

特に、回収できる債権が少額だった場合は、費用対効果を冷静に見極めましょう。また、簡便な手続きで強制執行を行える少額訴訟を検討してみてもよいかもしれません。

債務者が支払いに応じず、かつ異議申立ての可能性がある場合は、弁護士に相談するのもひとつの手です。

特に債権額が大きい場合や、手続きの進行に不安がある場合は、法的な専門知識を活かした対応でリスクを最小限に抑えることができます。

ただし、弁護士に依頼する際は着手金や成功報酬を支払う必要がある点に注意が必要です。

支払督促が必要になる背景には、社内の管理体制の甘さが関係していることも少なくありません。ここでは、未入金が発生する主な要因を確認します。

与信管理とは、取引先の経営環境や財務状況を調べて信用力を判定し、取引開始後もリスクを適切に管理することを指します。

取引の可否を判断する際、取引先の支払能力などを徹底して調査すれば、売掛金を回収できない事態を避けられるでしょう。

言い換えれば、新規の取引先との契約時に調査を行わなかったり、支払状況のチェックを怠ったりすると、回収不能のリスクが高まります。

債権回収にかかるコストを抑えるためにも、与信管理を徹底することが肝要です。

売掛金や請求書を適切に管理すれば、未入金を迅速に発見して対応できます。

請求金額の確定後すぐ、取引先へ請求書を送付・通知すれば、入金対応の漏れや期日の勘違いなどを予防できるでしょう。

また、支払期日を即座に確認できるようファイルやソフトで管理し、入金期日までに支払いを確認できない場合は早急に取引先へ連絡します。

さらに、取引ごとの出入金を記録する「資金繰り表」を作成しておくと、キャッシュの流れを正確に把握できるため、未回収リスクを低減できるでしょう。

未入金が発生した時の回収方法とは?流れや法的手段、対策法を解説

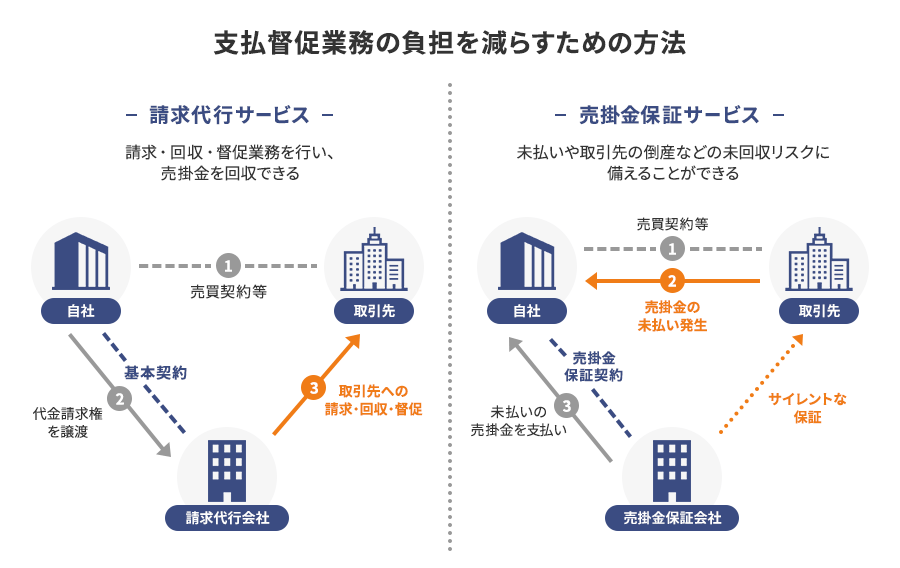

支払督促は有効な債権回収の手段ですが、社内での運用には相応の手間とコストがかかります。業務効率を上げ、督促作業の負担を軽減するための方法を紹介します。

請求業務を外部の専門業者に代行してもらうことで、自社のリソース削減や、支払遅延の防止を図る方法があります。

取引先への請求・回収・督促業務を一任できるため、自社内で請求業務のリソースを確保するのが難しい中小規模の企業は利用を検討してみるとよいでしょう。

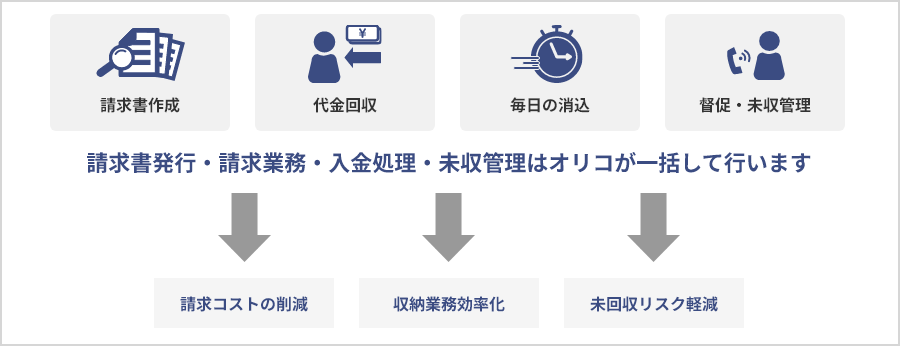

請求代行サービスとして、オリコが提供する「B2B決済サービス(売掛金決済保証)」のスマートプランが挙げられます。オンライン上で売掛金を管理でき、日々の取引で発生する請求業務や入金処理などの代行が可能です。

売掛金の未回収リスクを軽減する目的で、売掛金保証サービスを利用する選択肢もあります。このサービスでは、取引先の支払いが滞った場合でも、保証会社が売掛金を肩代わりして支払ってくれます。

オリコの「B2B決済サービス」では、支払不能になった売掛金を保証範囲内で支払うサービスとして「保証ファクタリング」を提供しています。

こうしたサービスを利用すれば、仮に強制執行後、債務者に財産がないことが判明して売掛金を回収できなくなったとしても、回収不能リスクを抑えられます。

売掛金保証(売掛保証)とは?ファクタリングとの違いや選び方を解説!

オリコの「B2B決済サービス(売掛金決済保証)」を活用することで、支払督促に至る前の与信審査や請求・入金確認・督促といった業務を一括して任せられます。

仮に取引先が支払いを怠った場合でも、所定の条件を満たせば売掛金が保証されるため、未回収リスクを低減できます。債権保全の強化と業務効率の両立を図る上で有効な選択肢と言えるでしょう。

B2B決済サービス(売掛金決済保証)

取引先管理業務の効率化

取引先の与信や管理にかかる時間を削減することで業務に集中できます。

新規取引先の拡大

小規模法人や個人事業主まで取扱い、与信枠内は全額保証されます。

集金業務の効率化

督促や債権回収はオリコが行うため、未納リスクを気にせず営業活動に専念できます。

メールによるお問合せ

B2B決済サービスの新規提携に関するお問合せはこちら

商品概要資料のダウンロード

B2B決済サービスの特徴を説明した資料はこちらから。

B2Bサポートプラン

カードレスタイプ

商品を仕入れ(購入)されるお取引先さまに代わって、支払代金を立替えるサービスです。確実な代金回収が可能となり、資金計画が立てやすくなり同時に回収リスクの軽減が実現できます。

詳しくはこちら

B2B決済カード

カード発行タイプ

貴社との仕入れ(購入)決済専用オリジナルカードを発行。お取引先さまの囲い込みを実現します。

詳しくはこちら

保証ファクタリング

万一、お取引先さまが倒産しても保証範囲内であれば売掛債権を100%保証するサービスです。

詳しくはこちら

スマートプラン

売掛債権を買取り、請求・回収・督促業務を行います。収納業務の効率化につながり、未回収リスクの抑制が可能となります。

詳しくはこちら