スマートプラン

- 売掛債権を買い取り、回収業務を代行

- 未回収リスクを抑制し、債権保全を実現

記事公開日:2025年7月14日

最終更新日:2025年7月14日

請求管理とは、企業が取引先へ正確かつ適切に請求を行い、売掛金を回収するまでの一連の業務を指します。取引先との信頼関係やキャッシュフローの健全性を保つうえで、請求業務の正確さと迅速さは極めて重要です。

本記事では、請求管理の基本から実務フロー、業務で起こり得る課題と効率化の方法、そして適切なサービスの選び方までを体系的に解説します。

請求管理とは、取引により売上が発生した際に請求書を発行し、取引先からの入金を確認・管理する業務全般を指します。

具体的には、請求金額の確定、請求書作成・送付、入金確認、入金リストの消込、未入金対応などがあり、売掛金の回収を通じて企業の資金繰りに直結する重要な業務です。

請求管理の正確性が損なわれると、回収漏れや資金ショートのリスクが高まり、経営に大きな影響を与えるため、適切な運用体制が求められます。

集金とは? 徴収との違い、集金方法、集金業務の改善策を解説!

請求方法は、「掛け売り(締め)請求方式」と「都度請求方式」の2種類に大別されます。

掛け売り請求方式は、あらかじめ決めた締め日に取引をまとめて請求する方法で、継続的な取引先に適しています。

一方、都度請求方式は、商品やサービスの提供ごとに請求を行う方法で、請求や入金の回数が多くなるため、新規の取引先に対して多く用いられます。

業務効率や取引の性質に応じて使い分けが必要ですが、新規の取引先ではない限り、掛け売り請求方式で対応するのが一般的です。

「掛け売り請求方式」と「都度請求方式」の違いは、具体的には以下の通りです。

| 掛け売り(締め)請求方式 | 都度請求方式 | |

|---|---|---|

| 請求のタイミング | 設定した「締め日」ごとにまとめて請求 | 商品やサービスの提供ごとに請求 |

| 請求書の発行頻度 | 月1回など、期間ごとにまとめて発行 | 取引ごとに都度発行(頻度が高くなりやすい) |

| 入金の頻度 | 請求書単位でまとめて入金される | 取引ごとに入金(回数が多くなる傾向にある) |

| 対応する取引先の傾向 | 主に、信用のある継続的な取引先との取引で用いられる | 主に、新規取引先や不定期な取引において利用される |

| 業務負荷 | 請求書発行や入金確認をまとめて行えるため軽減しやすい | 発行・確認の頻度が高くなりがちで、業務が増えやすい |

掛売とは?売掛との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説

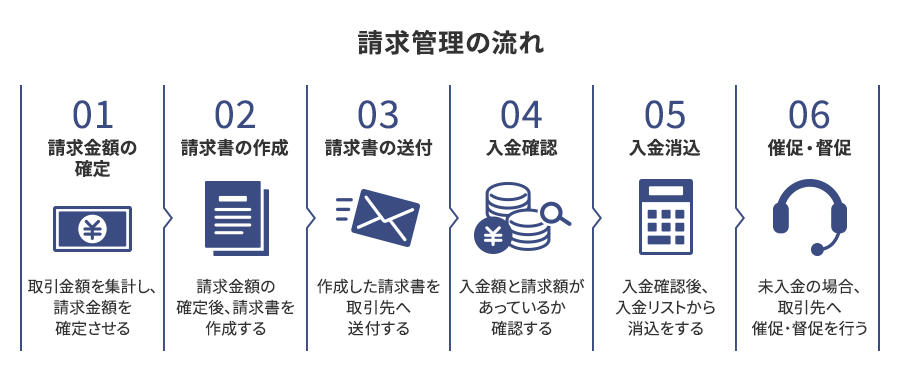

請求管理は複数の工程から構成されます。

まず売上データをもとに請求金額を確定し、請求書を作成・送付します。次に入金を確認して消込処理を行い、万が一未入金があれば督促します。これら一連の請求業務を実施することで、売掛金の回収漏れを防ぎ、健全なキャッシュフローを保つことが可能です。

ここでは、請求管理業務の流れを6つのステップでそれぞれ具体的に解説します。

請求業務は、月次や都度で売上データを集計し、請求金額を確定する作業から始まります。

掛け売り請求方式の場合は、一般的には締めの基準日(締め日)があり、契約条件や納品内容に基づいて、対象期間内に発生した取引金額を算出し、請求締めを行って確定します。

なお、都度請求方式の場合は取引ごとに金額を集計して確定します。

請求書には、取引先名や請求金額などを正確に記載する必要があります。請求書の記載項目は以下の5つです。

請求書の記載項目

また、仕入税額控除の適用に必要となる適格請求書(インボイス)に記載すべき項目は以下の6つです。

適格請求書(インボイス)の記載項目

請求書の作成において会計ソフトやテンプレートを活用すれば、効率化や記載漏れ防止が可能です。工数削減と正確性向上を目的に、売上データをもとに自動で請求書を作成する仕組みの導入を検討してみてもよいでしょう。

適格請求書(インボイス)とは?記載項目や税控除のケースを解説!

請求書の送付は、取引先の指定形式に応じて行われます。

これまでは紙での郵送が一般的でしたが、近年ではメールでのPDF送付や電子請求書発行システムを利用した送付が普及しています。

迅速な請求書送付は入金遅延の防止にもつながるため、遅くとも支払期日の2~3週間前までに送付するようにしましょう。

入金を確認する作業は請求管理の要です。

銀行口座の入金明細を定期的に確認し、入金額と請求額を突合して行います。この際、入金期日にズレがないか、金額に誤りがないかを正確に把握する必要があります。

入金額が請求額と一致しない場合や支払期日までに入金されない場合には、請求先に連絡して確認しましょう。

未入金が発生した時の回収方法とは?流れや法的手段、対策法を解説

入金確認後は、各請求書に対して正しく入金があったかを照合する「消込処理」を行います。

具体的には、取引先ごとの支払期日と入金予定金額を確認し、実際の入金情報と付け合わせていきます。

この作業により、売掛金の回収状況が明確になります。消込ミスを防止するため、専用システムで自動化するとよいでしょう。

入金消込の作業後に未払いを確認した場合、取引先に対して催促や督促を行います。

まずは電話やメールでの確認から始め、改善が見られない場合は書面での督促へと進みます。

売掛金は取引から一定期間が経過すると時効により回収できなくなるリスクがあるため、未入金が発生した際の催促・督促は迅速に進めましょう。

売掛金の時効は何年?中断・停止措置や時効成立を防ぐ方法を解説!

請求管理は単体の業務だけでなく、取引先の与信管理や未回収債権の管理とも密接に関係しています。これらの業務に対応してこそ、請求金額の確実な回収や信用リスクの軽減が可能になります。

請求管理の実務を担うには、関連業務との連動性を意識することが求められます。ここでは、請求管理の関連業務を詳しく解説します。

取引先の与信管理は、請求書を発行する前段階で重要な業務です。

掛け取引は、取引先が債権を支払えることを前提として成立します。その前提として、支払能力や信用情報を確認し、取引上のリスクを判断する業務が「与信」です。

請求業務においては、取引先に対して設定した与信の上限額を超過しないよう管理します。適切な与信枠を設定することで、回収不能のリスクを抑えられます。

入金が確認できない売掛金は、未回収債権として請求管理の対象になります。未回収を放置すれば貸倒れにつながるため、状況に応じて早期の対応が必要です。

未回収の債権が発生した場合は、取引先または取引ごとに個別に把握しましょう。対応履歴の記録、最終的には法的手段の検討まで視野に入れた管理が求められます。

請求管理には人的ミスや業務の属人化など、さまざまな課題が潜んでいます。

記載ミスや発行漏れ、入金処理の誤りは回収トラブルにつながる可能性があります。さらに、紙ベースの運用では保管や管理の手間も大きくなります。

ここでは、請求管理業務における課題を5つに整理し、それぞれ詳しく解説します。

請求書の金額や振込先情報、請求先名称などに誤りがあると、支払いの遅延や誤入金の原因になります。よって、記載する内容に誤り・抜け漏れがないか細心の注意を払って確認しましょう。

請求管理においてミスを防ぐには、チェック体制の強化やテンプレート活用が有効です。会計システムとの連携により業務を自動化して、できるだけ手動の業務を減らす仕組みづくりが必要です。

請求書の発行・送付漏れは、回収の遅延や信頼関係の毀損につながります。

入金遅延の理由として、取引先に請求書を送付できていなかった事例が多く報告されています。請求管理においては迅速に請求書を発行し、取引先にとって入金期日まで十分に余裕のあるタイミングで送付しましょう。

また、取引先の移転や担当者の変更を把握しておらず、送付先情報を変更できなかった場合は、仮に送付済みでも入金手続きが進まない可能性があります。請求書を送ったメールアドレスの宛先を間違えた際にも、同様の問題が起こり得ます。

請求金額と実際の入金額にズレが生じると、消込作業が煩雑になり、回収状況の把握が困難になります。原因には、振込手数料控除や入力ミス、複数請求の合算支払いなど、様々なパターンがあります。

例えば、取引先が支払期日と異なる日に入金したり、そもそも入金するべき金額を間違えていたりするケースがあります。このように、消込作業が煩雑化するパターンが存在するため、入金を確認する際は、どの取引の請求書に関する売掛金が入金されてきたのか、念入りに確認しましょう。

大量請求や複数部門からの依頼がある場合は、担当者の管理能力に依存しがちです。請求管理が特定の担当者に依存していると、異動や退職によって業務が停滞するリスクがあります。

業務マニュアルの整備やタスクの分散、システムによる一元管理を導入することで、業務の標準化と引き継ぎの円滑化が図れます。請求管理においては属人化を避け、請求書の発行履歴をシステムで管理する体制づくりが求められます。

請求書の控えは、法人で7年間、個人事業主では5年間、保存する義務があります。しかし、紙の請求書や関連書類を物理的に保管・管理するのは手間がかかり、紛失や劣化のリスクも伴います。

請求書の管理を電子化すれば、検索性が高まるとともに、保管スペースや工数も削減できるでしょう。この際、法律に対応した保存形式でのデータ保管や、クラウドサービスの活用が効率化に有効といえます。

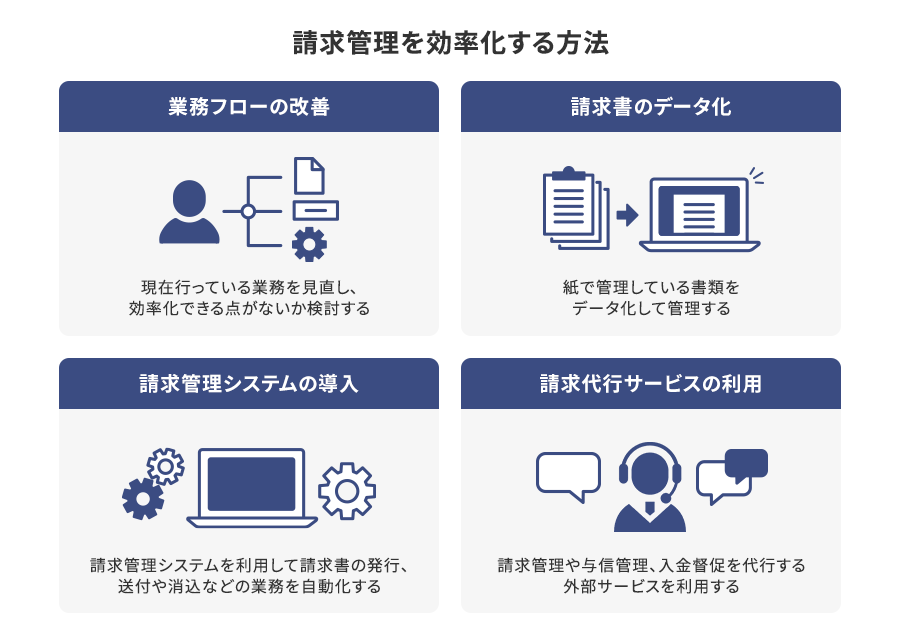

請求管理を効率化するには、業務フローを見直し、ITを活用した自動化が鍵になります。請求書のデータ化や請求管理システムの導入により、手作業やヒューマンエラーを削減できるでしょう。

ここでは、業務効率化とリスク低減を可能にする方法を解説します。

定期的な業務棚卸しとプロセスの最適化が改善の第一歩です。請求管理においては、業務の手順を見直して無駄や重複を排除することで、全体の効率を向上させられるでしょう。

例えば、売上確定から請求書発行までを一貫して管理できる体制を整えることで、確認漏れや記載ミスの防止につながります。

また、取引先ごとに専属の担当者をつけることも選択肢の一つです。専属の担当者が入金の消込処理を行うことで、その取引先の入金パターンを把握できるメリットがあります。

請求書を紙からPDFや電子データにすることで、発行・送付・保存すべての業務を効率化できます。

データ化により検索や再発行も容易になり、管理工数の削減が可能です。電子帳簿保存法に対応する運用を整えれば、請求管理において法令遵守と業務効率化を同時に実現できます。

請求管理システムを導入すれば、請求書の作成、送付、入金管理、消込処理までを一元化できます。

請求管理において業務の標準化と自動化を実現できれば、人的ミスの削減と作業時間の短縮を見込めます。その結果として業務負担が軽減できるため、他のコア業務にリソースを充てられるでしょう。

中小企業でも導入しやすいクラウド型のシステムも多く、初期費用を抑えた導入が可能です。

請求業務を専門のサービス事業者に委託することで、社内リソースの負担を大幅に軽減できます。

企業の代わりに請求書を発行し、取引先に送付、さらに入金確認や必要に応じた督促までを行う仕組みです。一部のサービスでは与信管理や回収保証も対応しています。

業者は、依頼企業の売上データや取引内容をもとに処理し、ミスや漏れを防止します。請求業務を一括で任せられるため、請求管理における業務の属人化リスクも抑制できるでしょう。

請求代行サービスとは?仕組みやメリット・デメリット、選び方を解説

請求代行サービスを選定する際は、業務に合った機能性やコスト、サポート体制などを総合的に確認することが重要です。導入後の運用をスムーズに進めるためにも、自社の課題に即したサービスを見極め、複数社を比較検討することが求められます。

ここでは、請求代行サービスを選ぶ際のポイントを解説します。

サービスを選ぶ際は、数ある請求業務の中で効率化したいタスクを明確にし、自社が求める機能の有無を確認しましょう。

外部に委託したい業務を洗い出した上で、不要なサービスを利用せず、自社に必要な機能に絞って契約するのが最善です。

一般的には、請求書の自動作成や入金確認機能、API連携の可否などが選定のポイントになります。また、業者の中には、担当者の負担になりやすい未収金の督促や代金回収までを一括して任せられる会社もあります。

費用面では、請求業務に要す人件費や諸経費を試算し、請求代行サービスの利用料と比較して検討するとよいでしょう。また、料金体系が定額課金か従量課金かどうかも合わせて確認すべきです。

請求代行サービスを導入後に安定して運用できるかどうかは、サポート体制の充実度に大きく左右されます。

実際に請求代行サービスを利用した場合、自社システムとの連携がうまくいかなかったり、カスタマイズが必要になったりするケースが出てきます。こうした場合に迅速に問題が解決されるかどうかは、サポート体制の品質次第です。

初期設定の支援やトラブル対応、業務フローの最適化提案を受けられるかを事前に確認し、導入から運用まで一貫したサポート体制が整っているサービスを選びましょう。

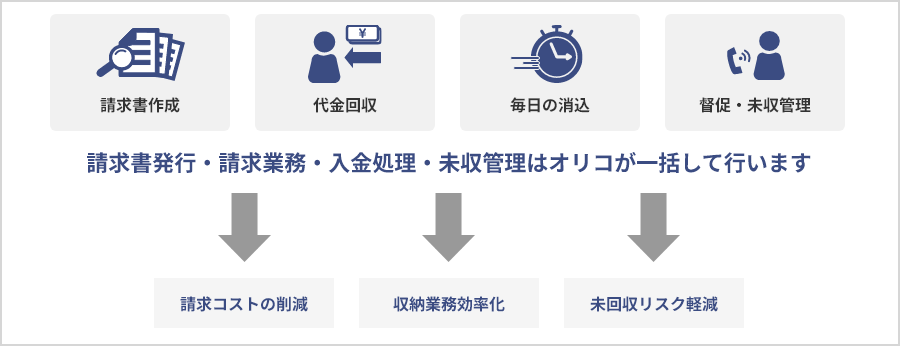

オリコの「スマートプラン」は、請求書発行から回収管理、入金消込まで一括して対応できるサービスです。業務の自動化により工数と人件費の削減を図れるほか、未回収リスクも軽減できます。請求書の電子化やクラウド管理にも対応しているため、業務全体の効率化とキャッシュフローの安定に寄与します。

請求管理業務の効率化と債権保全を両立するには、請求書発行から入金確認・督促までを一元管理できる体制が理想です。オリコの「B2B決済サービス」は、与信審査から請求・回収業務の代行までを担い、未回収リスクを大幅に削減できます。煩雑な請求管理業務から解放され、企業はコア業務に専念できるようになります。

B2B決済サービス(売掛金決済保証)

取引先管理業務の効率化

取引先の与信や管理にかかる時間を削減することで業務に集中できます。

新規取引先の拡大

小規模法人や個人事業主まで取扱い、与信枠内は全額保証されます。

集金業務の効率化

督促や債権回収はオリコが行うため、未納リスクを気にせず営業活動に専念できます。

メールによるお問合せ

B2B決済サービスの新規提携に関するお問合せはこちら

商品概要資料のダウンロード

B2B決済サービスの特徴を説明した資料はこちらから。

B2Bサポートプラン

カードレスタイプ

商品を仕入れ(購入)されるお取引先さまに代わって、支払代金を立替えるサービスです。確実な代金回収が可能となり、資金計画が立てやすくなり同時に回収リスクの軽減が実現できます。

詳しくはこちら

B2B決済カード

カード発行タイプ

貴社との仕入れ(購入)決済専用オリジナルカードを発行。お取引先さまの囲い込みを実現します。

詳しくはこちら

保証ファクタリング

万一、お取引先さまが倒産しても保証範囲内であれば売掛債権を100%保証するサービスです。

詳しくはこちら

スマートプラン

売掛債権を買取り、請求・回収・督促業務を行います。収納業務の効率化につながり、未回収リスクの抑制が可能となります。

詳しくはこちら