サステナビリティ

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、存在意義や使命としての「パーパス」ならびに大切にする価値観である「バリュー」をグループ共通の「理念」とし、その理念に基づき、社会・ステークホルダーへの基本的な向き合い方を明確化した「オリコがめざすサステナビリティ」を定めています。

これらを踏まえ、当社がめざす社会・めざす姿に向けてお客さまをはじめ株主・投資家・取引先・地域社会・従業員といったさまざまなステークホルダーの期待と信頼に応えて社会課題の解決に貢献することにより、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値の向上をめざしています。

これらを実現するためには、経営の透明性やステークホルダーに対する公正性を確保し、かつ、迅速・果断な意思決定が重要であると考えており、当社の経営環境を踏まえたコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むため、以下の基本方針を定めています。

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針は、以下のとおりです。

- 当社は、株主の権利を尊重し株主が適切に権利の行使ができる環境の整備と株主の平等性を確保するための適切な対応を行います。

- 当社は、社会的責任の重要性を認識し、株主以外のステークホルダーとの適切な協働に取り組みます。

- 当社は、財務情報や非財務情報について法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組みます。

- 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた役割・責務を適切に果たします。

- 当社は、経営戦略及び財務・業績状況等に関する情報を適時・適切に開示するとともに、IR活動の充実を図り、株主・投資家等からの信頼と評価を得ることをめざします。

なお、情報開示の充実、企業の中核人材における多様性の確保、当社の業務執行体制などは、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照ください。

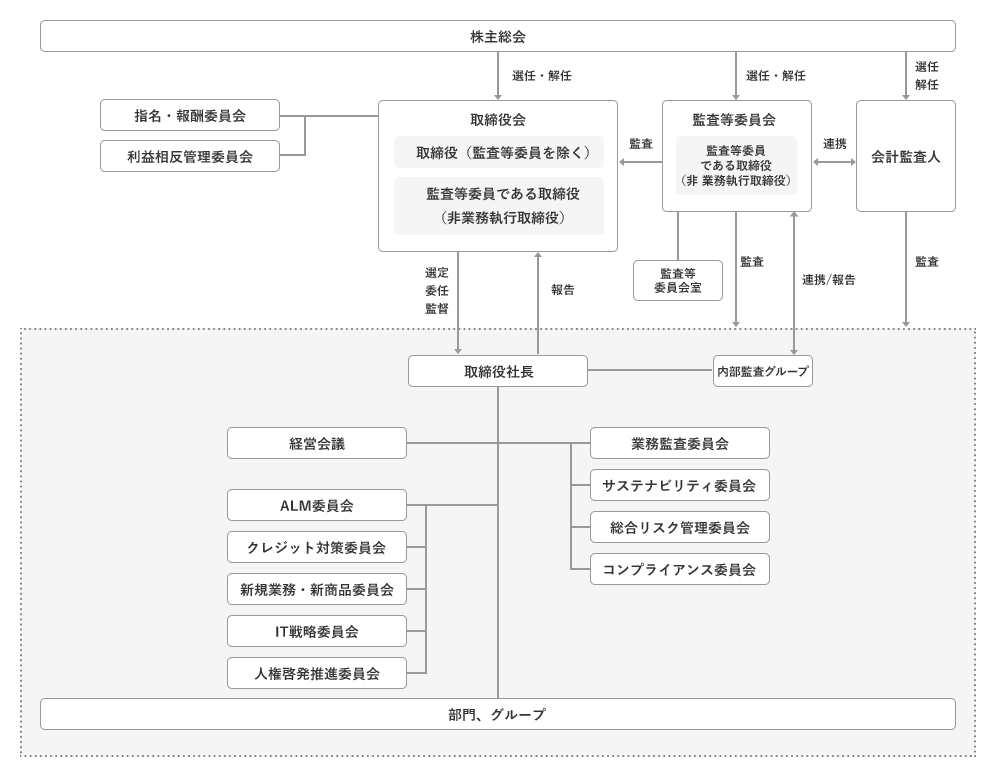

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、東証証券取引所プライム市場上場企業であり、監査等委員会設置会社を選択しています。

2025年6月30日現在、コーポレートガバナンス・コードに記載された各原則をすべて実施しています。

当社は、取締役会による戦略策定と監督機能を重視するとともに、業務の執行権限を最大限、取締役社長に委任しています。

当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名と監査等委員である取締役4名の計11名で構成されています。また、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを開示する一方、取締役会における独立社外取締役の比率を過半数に向上させ、議長を非業務執行取締役である取締役会長とすることで、取締役会における多角的な検討と意思決定の客観性・透明性を確保しています。

なお、定款の定めに基づき、重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に定める事項を除く)の決定の一部を取締役社長に委任しており、これにより、経営に関する意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会における審議事項を重点化し、経営方針・経営戦略の策定等の議論をより充実させています。

取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会、利益相反管理委員会を設置しています。これらの委員会の委員は取締役会決議により選任し、委員の過半数を独立社外取締役とし、両委員会の委員長は独立社外取締役が互選により選任されています。指名・報酬委員会では、取締役会から諮問を受けた役員の人事や報酬に関する事項について、利益相反管理委員会では、持ち株比率40%を超える主要株主である株式会社みずほフィナンシャルグループ各社との重要な取引について審議します。

当社は、業務の執行権限を最大限、取締役社長に委任していますが、取締役社長が適切な意思決定を行うため、取締役社長の諮問機関として「経営会議」「業務監査委員会」「サステナビリティ委員会」「総合リスク管理委員会」「コンプライアンス委員会」等を設置し、取締役社長が適切な意思決定を行う体制を構築しています。

取締役会等の運営実績

| 独立社外取締役 比率 ※1 |

議長・委員長 ※1 | 開催数(平均出席率) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||

| 取締役会 | 55% | 非業務執行 取締役 |

13回 (96%) |

13回 (98%) |

16回 (98%) |

16回 (98%) |

15回 (98%) |

| 指名・報酬 委員会 |

75% | 独立社外 取締役 |

7回 (100%) |

6回 (100%) |

5回 (100%) |

5回 (100%) |

7回 (100%) |

| 利益相反 管理委員会 |

67% | 独立社外 取締役 |

- | 2022年 6月新設 |

2回 (100%) |

- ※2 |

- ※2 |

| 監査等 委員会 |

75% | 常勤 監査等委員 |

- | 14回 (99%) |

24回 (98%) |

29回 (97%) |

|

| 監査役会 | - | - | 17回 (96%) |

17回 (98%) |

3回 (93%) |

- ※3 |

- ※3 |

※1 2025年6月30日現在

※2 該当案件なく開催なし

※3 2022年6月監査等委員会設置会社移行に伴い廃止

取締役会の実効性確保

当社は、コーポレート・ガバナンスの中核である取締役会が適切に役割・責務を発揮していくため、毎年、第三者である外部専門家のサポートを得て取締役会の実効性に関する評価・分析を行い、その結果を踏まえた改善を図っていくことにより、取締役会の更なる実効性向上に取り組みます。

- (1)2024年度取締役会実効性評価

- ①実施プロセス

- a.対象者全取締役(12名)

- b.実施方法

- イ.全取締役に対して、取締役会が適切に役割・責務を果たしていくアンケートを実施

- ロ.第三者である外部専門家にてアンケート内容をもとに対象者への個別インタビューを実施

- ハ.第三者である外部専門家にて取りまとめのうえ、分析を実施

- ニ.第三者である外部専門家の分析結果を踏まえ、取締役会事務局が分析結果・評価案策定し、取締役会に報告のうえ取締役会での議論を実施

- c.アンケート及びインタビューの設問の概要

- イ.取締役会の構成

- ロ.取締役会の役割・責務

- ハ.取締役会の運営状況

- ニ.昨年評価した際の課題への対応状況

- ホ.今後改善すべき事項等

- ②取組み及び評価結果

- a.取組み内容

- イ.戦略策定:重要テーマにおける議論の更なる充実

企業戦略の大きな方向性を示す重要テーマ※の設定及び年間のスケジューリングの高度化を踏まえた議論の充実- ※主な重要テーマ

新中期経営計画、海外含むグループ全体の内部統制システムの構築、新理念浸透状況、個品構造改革の完遂、海外事業に係る取組み状況等

- ※主な重要テーマ

- ロ.環境整備:モニタリングの実効性向上

グループ会社を含む3ラインモデルの強化、グループ会社の自律的統制強化等、グループ経営管理の最適化により、モニタリングの実効性を向上 - ハ.監督:ガバナンス態勢の更なる実効性向上

各種基本方針(お客さま本位、人権、情報開示統制、環境等)に基づく執行サイドでのPDCA対応

- イ.戦略策定:重要テーマにおける議論の更なる充実

- b.評価結果

戦略策定、モニタリングの強化等により着実に取締役会の実効性は向上しています。

一方、新中期経営計画の達成に資するモニタリングや大局的な観点からの更なる議論の充実が必要と認識しています。

- a.取組み内容

- ①実施プロセス

- (2)取締役会の2025年度運営の主な考え方

当社の取締役会は、前年度の取締役会運営状況、取締役会実効性評価等を踏まえ、2025年度運営の主な考え方は以下のとおりとしています。

引き続き会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図っていくべく、取締役会による戦略策定、監督機能発揮等、取締役会の役割・責務を適切に発揮していきます。- ①戦略観点

新中期経営計画の達成に資する戦略議論 - ②監督観点

- a.デジタル及びAI利活用の拡充

- b.コーポレート・ガバナンス及びリスク管理の高度化

- c.企業カルチャーの変革

- ①戦略観点

取締役会が取締役候補の指名と経営陣幹部の選任を行うにあたっての方針と手続き

当社は、以下の方針及び手続に則り、取締役候補の指名及び経営陣幹部の選任を行っています。

-

取締役会が、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補の指名及び経営幹部の選解任を行うにあたっての方針及び手続き

- (1) 当社の取締役会は、当社の事業内容、規模、経営環境等を考慮のうえ、取締役会の機能の発揮に貢献できる知識・経験と資質を有する取締役で構成し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性及び適正規模の両立を図ることを基本方針とします。

- (2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の指名にあたっては、社内取締役については、当社の業務に関する高度な専門知識を有し、かつ経営判断能力及び経営執行能力に優れていることを要件とします。また社外取締役については、豊富な企業経営経験、またはリテール金融、経済、企業経営、法務、財務・会計等の専門知識、またはその他企業経営を取り巻く事象に深い知見を有すること等を要件とします。

- (3) 監査等委員である取締役候補者については、公正かつ客観的立場から業務執行状況を監査するのに必要な、事業知見、財務・会計、ガバナンス、リスク管理、法務、コンプライアンス等に関する知識・経験を有すること等を要件とします。

- (4) 取締役会のスキルセットはスキル・マトリックスに記載し、偏りのない人材を取締役候補者として指名するよう努めます。

- (5) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任は、上記(2)を踏まえ、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会にて審議のうえ、監査等委員会の審議を経て取締役社長が取締役会に提案し、取締役会が候補者を決定します。

- (6) 監査等委員である取締役候補者の選任は、上記(3)を踏まえ、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会にて審議のうえ、監査等委員会の同意を経て取締役社長が取締役会に提案し、取締役会が候補者を決定します。

- (7) 経営陣幹部の選任にあたっては、当社及びグループ会社の経営戦略ないし事業戦略の実現に向けてリーダーシップを発揮し、業務の執行にあたり優れた能力を発揮する人材を取締役社長が取締役会に提案し、取締役会が決定します。

- (8) 経営陣幹部の解任にあたっては、不正、法令・定款等への違反、その他当社企業価値を棄損する事態や任務遂行が困難な状態が生じた場合等に、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役会が決定します。

-

取締役及び経営陣幹部選任理由等

※取締役の経歴及び執行役員の経歴並びに選任理由を含む詳細は以下の当社Webページでもご確認いただけます。

取締役のスキル・マトリックス

取締役の知識・経験・能力などを一覧化したいわゆるスキル・マトリックスについて、以下の当社Webサイトに開示しています。

取締役の報酬の決定方針

当社は、以下の方針に則り、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定しています。

-

取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

-

(1)基本方針

当社の取締役(非業務執行取締役及び社外取締役除く)の報酬は、中長期的な業績及び企業価値向上に資する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割と責任に応じた役位別定額の固定報酬と、会社等の業績に応じて支給額が変動する業績連動報酬で構成し、業績連動報酬は、短期インセンティブに資する現金報酬と中長期インセンティブに資する株式報酬で構成します。なお、非業務執行取締役及び社外取締役においてはその職責を考慮し、固定報酬と非業績連動報酬の株式報酬で構成します。

-

(2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)

当社の取締役の基本報酬は、その役割と責任に応じた役位別定額の固定報酬とし、それを与える時期は在任中の月例とします。

-

(3)業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)

当社の取締役の業績連動報酬は、現金報酬及び株式報酬で構成し、非業績連動報酬は、株式報酬のみで構成します。株式報酬は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当該株式及び株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust Restricted Stock) 」 と します。

業績連動報酬は、全社業績及び個人業績により変動する仕組みであり、具体的には役位別に定める基準額に全社業績ならびに個人業績に係る評価に応じて0%~150%の範囲で変動する支給率を乗じて当該報酬額を決定します。また、非業績連動報酬は、役位に応じて定める報酬額とします。なお、全社業績に係る指標には、連結経常利益等を採用し、計画比及び前年比等を用いて指標に応じた支給率を決定します。当該指標は、経営目標、ステークホルダーの期待や要請、経済情勢や社会環境などを総合的に勘案し独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の諮問・答申を踏まえて適宜見直しを行います。

業績連動報酬のうち、現金報酬を受ける時期は毎年7月から翌6月までの期間を対象とした直後の翌月とします。株式報酬の株式給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、金銭給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。在任中に株式給付を受ける場合は、給付に先立ち譲渡制限契約の締結を行い、退任後当社が定める所定の時期までの間、譲渡等による処分制限を設けます。

なお、株式報酬を受ける権利は、当社関係諸規程等に対する重大な違反等があった場合、在任期間中に一定の非違行為があった場合等において、取締役会の決定により、給付を受ける権利の全部又は一部を喪失させることがあります(マルス条項となります※)。- ※マルス条項とは、役員が報酬返上する仕組みを「制度化」したもののうち、主に中長期インセンティブを「支給前」に減額、あるいは消滅させるものです

なお、当事業年度の連結経常利益等の実績は有価証券報告書の以下のURLに開示しています。

-

(4)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

固定報酬と業績連動報酬の割合は役割期待に応じて7:3~6:4、業績連動報酬のうち現金報酬及び株式報酬の割合は1:1~2:1を目安とします。割合の決定については、ステークホルダーの期待や要請、経済情勢や社会環境などを総合的に勘案し独立社外取締役を主要な構成員とします指名・報酬委員会の諮問・答申を踏まえて適宜見直しを行うものとします。

-

(5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬等の内容についての決定は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会の決議に基づき取締役社長が委任をうけるものとします。なお、当該権限が取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役社長は、予め指名・報酬委員会の諮問・答申を踏まえて策定された報酬制度に従って決定するものとしています。なお、経営陣幹部の報酬につきましては取締役(社外取締役を除く)に準じた方針及び体系としており、個人別の報酬は予め指名・報酬委員会の諮問・答申を踏まえて策定された報酬制度に従って取締役社長が決定するものとします。

なお、取締役(監査等委員)の個人別の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員全員の協議により決定しています。

-

取締役及び監査等委員の報酬等

| 区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非業績連動報酬 | ||||

| 賞与 | 株式報酬 | 株式報酬 | ||||

| 取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役) |

252百万円 (22百万円) |

191百万円 (21百万円) |

33百万円 (-) |

27百万円 (-) |

1百万円 (1百万円) |

9名 (2名) |

| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) |

66百万円 (39百万円) |

62百万円 (37百万円) |

- | - | 4百万円 (2百万円) |

5名 (4名) |

| 合計 (うち社外取締役) |

318百万円 (61百万円) |

253百万円 (58百万円) |

33百万円 (-) |

27百万円 (-) |

5百万円 (3百万円) |

14名 (6名) |

- 上表には、2024年6月25日をもって退任した社外取締役(監査等委員)1名及び2024年11月15日をもって辞任した取締役1名を含んでいます。

- 上記の業績連動報酬の対象となる役員の員数は、取締役6名(社外取締役を除く)となります。なお、2017年6月27日開催の第57期定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の導入が決議され、併せて株式報酬型ストックオプションに関する報酬枠を廃止し、同日以降、取締役に対し、新たにストックオプションの付与は行っていません。

また、2024年6月25日開催の第64期定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」から株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS)」への改定が決議されております。 - 業績連動報酬として、現金報酬及び株式報酬で構成しています。業績連動報酬の額の算定方法は、全社業績及び個人業績により変動するというものであり、具体的には役位別に定める基準額に全社業績及び個人業績に係る評価に応じて0%~150%の範囲で変動する支給率を乗じて当該報酬額を決定しています。算定の基礎として選定した全社業績に係る指標には、事業の稼ぐ力を端的に表す連結経常利益等を採用しています。なお、当事業年度の連結経常利益等の実績は、第65期連結計算書類に記載のとおりです。

- 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年6月24日開催の第62期定時株主総会において、年額450百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)と決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名(うち社外取締役2名)です。

また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2022年6月24日開催の第62期定時株主総会において、年額120百万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は5名(うち社外取締役3名)です。

上記報酬限度額のほか、2024年6月25日開催の第64期定時株主総会において、株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS)」として、取締役及び執行役員に対し、902百万円(うち、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)分として310百万円、監査等委員である取締役分として30百万円、監査等委員以外の社外取締役分として12百万円)(3事業年度ごと)を上限とした信託への拠出が決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役除く。)の員数は9名(うち社外取締役2名)、取締役(監査等委員)の員数は4名(うち社外取締役3名)です。 - 当社においては、取締役会の委任決議に基づき、取締役社長梅宮真が、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬及び業績連動報酬の内容を決定しています。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門の業績等について評価を行うには取締役社長が適していると判断したためです。当該権限が取締役社長によって適切に行使されるよう、あらかじめ指名・報酬委員会の諮問・答申を踏まえて策定された報酬制度に従って決定することとしており、当該手続を経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の内容が決定されていることから、取締役会はその内容がかかる決定方針に沿うものであると判断しています。

- 取締役(監査等委員)の個人別の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員全員の協議により決定しています。

詳細は、以下の「第65期定時株主総会招集ご通知」P50以降でもご確認いただけます。

企業の中核人材における多様性の確保

多様性確保の考え方

日本における少子高齢化と人口減少が進むなか、当社では事業成長に必要な人材の確保や女性活躍推進、障がい者雇用、LGBTQ+など性的少数者・シニア層のキャリアサポートなどのダイバーシティの推進・啓発に取り組んできました。このような取組を継続しつつ、激しい環境の変化に対応していくため、ジェンダーや国籍など外形的な基準にとらわれず、多様な価値観や考え方、専門性などを持つ人材を積極的に採用・育成し、互いに認め合い、高め合うことを重視しながら会社の持続的成長を確保していきます。

自主的かつ測定可能な目標とその状況

当社は、社員が自律的にキャリアを形成し成長・活躍し続けることができる環境を構築するとともに、女性活躍推進のため、女性社員を対象とした階層別研修やマネジメント研修、上位職(部長級)候補者育成プログラムなど、女性リーダー育成の取組を行っています。また、多様な社員の活躍を阻害するアンコンシャスバイアス排除に向けた研修等、取組を一層強化していきます。

なお、グループベースでの取組を強化するため、2026年度より単体目標から国内連結目標に見直しました。

女性管理職比率

単体(2024年度)

| 目標※ | 実績 | |

|---|---|---|

| 課長クラス以上 | 28% | 29.7% |

| 部室長相当職 | 12% | 11.3% |

- ※2024年度にめざす目標水準を1年前倒しで達成したため、課長クラス以上は+1%、部室長相当職は+3%の目標値に見直し

国内連結(2025年度以降)

| 実績(2025年4月) | 目標(2028年度) | 目標(2030年度) | |

|---|---|---|---|

| 課長クラス以上 | 28.3% | 34% | 40% |

| 部室店長相当職※ | 14.1% | 20% | 30% |

- ※部室店長(執行役員である部室店長を含む)及びそれに準じる職位

なお、女性活躍推進の取組内容は、以下の当社Webサイトに開示しています。

多様な経験を持つ人材の活躍

2022年4月より経験者採用を強化し、経験者等の外部からの人材を2023年度は88名、2024年度は48名採用しました。

また、海外事業の拡大に伴い、海外現地法人を含め、当社グループ全体で国籍にとらわれない採用・育成を強化しており、現地法人では、管理職ポストの90%以上を既に現地採用者が担っています。引き続き多様な経験を持つ人材が中核人材として活躍できるよう取り組んでいきます。

多様性の確保に向けた人材育成方針・実施状況

当社は、人財戦略の基本的な考え方として人財マネジメントポリシーを制定しています。個性を重視し多様性を育むことを掲げ、社員一人ひとりの自律的なキャリア形成を支援していきます。

2024年度においては、スタートアップ企業等への社外トレーニーや社外副業、社内公募等、社員が自ら手を挙げてポジションや成長機会を勝ち取る「ジョブポスティング制度」の運営を開始し、初年度は257名が新たなキャリアへの挑戦に向けて制度を活用し登用されました。

また、DX人材の育成や自己学習プログラムの充実など、自らの成長に繋がる挑戦する機会を提供しており、DX推進人材の初級プログラムは3,348名、中級プログラムは1,520名が修了し、より上位をめざす社員が上級プログラムに挑戦しています。

加えて、会社と社員が互いに成長できるWin-Winな関係となるよう、定期的にエンゲージメントの状態を把握するためのサーベイを実施し、社員エンゲージメントの持続的向上に努めています。

また、具体的な教育プログラムの実施状況は、以下の当社Webサイトに開示しています。

多様性の確保に向けた社内環境整備方針・実施状況

当社は、社員一人ひとりの異なる考え、視点、価値観を受け入れ、活かしていくことが、社員エンゲージメントを高め、当社の競争力、ひいては企業価値をより向上させるとの認識のもと、「インクルージョン&ダイバーシティ基本方針」を定めています。

この基本方針を踏まえ、インクルージョン&ダイバーシティの企画推進の専門組織である「インクルージョン&ダイバーシティ推進室」を設置するとともに、インクルージョン&ダイバーシティ推進にかかる「年間行動計画」を策定し、インクルージョン&ダイバーシティの取り組みを加速しています。

なお、「インクルージョン&ダイバーシティ基本方針」と取り組み内容は、以下の当社Webサイトに開示しています。

内部統制システムの整備状況

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制ならびにその他業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)を整備するため、取締役会決議にて「内部統制システムの基本方針」を定める一方、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況を年1回取締役会に報告しています。

また、必要に応じて適時、取締役会にあらゆる腐敗行為の防止に向けた当社のコンプライアンス体制およびリスク管理体制の情報は連携されており、当社のあらゆる腐敗行為防止に向けたコンプライアンス体制およびリスク管理体制の内容・実態は取締役会に報告され、監督を受けています。また、当社の取締役会は、あらゆる腐敗行為防止に向けたコンプライアンス体制およびリスク管理プロセス自体に関しても、定期的に実効性評価・レビューを行っております。

当社は、内部監査の充実を図るため、「内部監査基本方針」を定め、「内部監査グループ」および「業務監査委員会」を設置しています。内部監査の年度計画は「業務監査委員会」に審議の上「取締役会」にて決議するとともに、内部監査の結果は内部監査グループより取締役社長、監査等委員会および取締役会へ直接報告する体制を整備しています。

また当社の監査等委員会は、業務執行部門からの業務報告、内部監査グループやリスク管理グループやコンプライアンスグループとの緊密な連携、内部通報窓口への通報内容等の情報収集等により、業務執行の適法性や妥当性、或いは、内部統制システムの構築・運用状況等を監査しています。

支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は、東京証券取引所の定める支配株主はいませんが、株式会社みずほ銀行より約48.6%の出資を受ける等、株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社合計で約49%の出資を受けており、株式会社みずほフィナンシャルグループの持分法適用会社となります。

-

(1)主要株主等におけるグループ経営に関する考え方及び方針

- 主要株主とは、当社とビジネスパートナーとして双方事業の拡大に努めるとともに、当社の少数株主保護等も踏まえ、当社の独立性を尊重し、適正な取引条件の維持等利益相反が発生しないように配慮しています。

-

(2)少数株主保護の観点から必要な主要株主からの独立性確保に関する考え方・施策等

- 経営計画等当社の意思決定を行うプロセスにおいて、主要株主に事前承認を要する等の関与はなく、独立性は十分に確保されています。

- 主要株主との取引条件は、当社および少数株主の利益を阻害することなきよう適正なものに努めています。また本運営が適正に行われていることを確認するため、当社は、取締役会決議で定められた「コーポレート・ガバナンスに関する方針等」に基づき、年1回主要株主等との取引に関する調査を行い重要な事実を取締役会に報告するとともに、法令等の定めに従い適切に開示しています。

- 取締役会の諮問機関として、委員の過半数が独立社外取締役で構成される利益相反管理委員会を設置し、持ち株比率40%を超える主要株主である株式会社みずほフィナンシャルグループ各社との重要な取引を審議しています。

-

(3)主要株主とのグループ経営に関する契約等

- 当社及び株式会社みずほフィナンシャルグループ双方の発展・向上のため、株式会社みずほ銀行との間で、当社は株式会社みずほフィナンシャルグループのグループ経営に関する管理規程を遵守する旨合意し、書面にてその旨確認しています。なお、株式会社みずほ銀行による経営管理は当社の独立性を尊重し、法令に定められた事項等を除き、真に必要な項目に限定し管理方法も当社の意思決定後に報告する形としています。

買収防衛に関する事項

当社は、現時点では敵対的買収の可能性は低いと考え、具体的な買収防衛策を講じていませんが、敵対的買収に対する有効な対策について、必要に応じて適宜検討していきます。

コーポレートガバナンス・コードへの対応方針

当社は、東証証券取引所プライム市場上場企業であり、監査等委員会設置会社を選択しています。

2025年7月4日現在、コーポレートガバナンス・コードに記載された各原則をすべて実施しています。

詳細は、当社Webサイトの「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照ください。

ガバナンス体制の詳細

- 取締役会

当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名と監査等委員である取締役4名の計11名で構成されています。また、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを開示する一方、取締役会における独立社外取締役の比率を過半数以上に向上させ、議長を非業務執行取締役である取締役会長(飯盛 徹夫)にすることで、取締役会における多角的な検討と意思決定の客観性・透明性を確保しています。

なお、定款の定めに基づき、重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に定める事項を除く。)の決定の一部を取締役社長に委任しており、これにより、経営に関する意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会における審議事項を重点化し、経営方針・経営戦略の策定等の議論をより充実させています。(指名・報酬委員会)

当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として社内取締役1名(飯盛 徹夫)と独立社外取締役3名(西野 和美、櫻井 祐記、松井 巖)の計4名で構成しています。現在の委員長は独立社外取締役(松井 巖)が務めており、取締役会から諮問を受けた役員の人事や報酬に関する事項について審議します。2024年度は7回開催され、委員の出席率は100%となっています。(利益相反管理委員会)

当社の利益相反管理委員会は、取締役会の諮問機関として、社内取締役1名(梅宮 真)と独立社外取締役2名(本庄 滋明、松井 巖)の計3名で構成しています。現在の委員長は独立社外取締役(本庄 滋明)が務めており、持ち株比率40%を超える主要株主である株式会社みずほフィナンシャルグループ各社との重要な取引を審議しています。 -

監査等委員会

当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち、1名は常勤監査等委員)で構成しており、うち過半数の3名が社外取締役です。

監査等委員会の監査活動等を支援する専任組織(監査等委員会室)を設置する一方、監査等委員会は内部監査グループと連携し、適切な監査を行う体制を整えています。

- 業務執行体制

当社は、取締役会による戦略策定と監督機能を重視するとともに、業務の執行権限を最大限、取締役社長に委任しています。加えて取締役社長が適切な意思決定を行うため、取締役社長の諮問機関として「経営会議」「業務監査委員会」「サステナビリティ委員会」「総合リスク管理委員会」「コンプライアンス委員会」等を設置し、取締役社長が適切な意思決定を行う体制を構築しています。

(経営会議)

取締役会付議事項の事前審議及び取締役会が決定した経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重要事項の審議を行うことを目的に設置しています。現在の議長は取締役社長(梅宮 真)が務めており、すべての部門及びグループ等の長で構成されています。(業務監査委員会)

内部監査に関する重要事項を審議することにより、内部監査の充実を図ることを目的として設置しています。現在の委員長は取締役社長(梅宮 真)が務めており、委員は3つのグループの長で構成されています。また、内部監査の活動状況は定期的に取締役会に報告しています。(サステナビリティ委員会)

サステナビリティに関する重要事項の審議を目的に設置しています。現在の委員長は取締役社長(梅宮 真)が務めており、委員は18の部門及びグループ等の長で構成されています。また、サステナビリティへの取組状況は定期的に取締役会に報告しています。(総合リスク管理委員会)

各種リスクを総合的に把握・管理することを目的に設置しています。現在の委員長は常務執行役員(村田 聡史)が務めており、委員は18の部門及びグループ等の長で構成されています。また、リスク管理の状況は定期的に取締役会及び経営会議に報告しています。(コンプライアンス委員会)

当社及び子会社等にコンプライアンスの定着を進め、社会に貢献する企業としての企業価値の向上を図ることを目的に設置しています。現在の委員長は常務執行役員(村田 聡史)が務めており、委員は18の部門及びグループ等の長で構成されています。また、コンプライアンスへの取組状況は定期的に取締役会及び経営会議に報告しています。(ALM委員会)

市場リスク及び資金流動性リスクを適正にコントロールすることを目的に設置しています。現在の委員長は常務執行役員(村田 聡史)が務めており、委員は6つの部門及びグループの長で構成されています。また、委員会活動の状況は定期的に経営会議に報告しています。(クレジット対策委員会)

適正な与信管理及び加盟店管理強化に関する重要な事項の審議を目的に設置しています。現在の委員長は常務執行役員(堀内 大輔)が務めており、委員は10の部門及びグループ等の長で構成されています。また、委員会活動の状況は定期的に経営会議に報告しています。(新規業務・新商品委員会)

重要な新規業務・新商品に関する戦略性・収益性及びリスク等の評価と検証を目的に設置しています。現在の委員長は常務執行役員(宇田 真也)が務めており、委員は10のグループ等の長で構成されています。また、委員会活動の状況は定期的に経営会議に報告しています。(IT戦略委員会)

重要なIT戦略、IT投資計画、IT投資案件の審議を目的に設置しています。現在の委員長は常務執行役員(矢ケ部 章二)が務めており、委員は13の部門及びグループ等の長で構成されています。また、委員会活動の状況は定期的に経営会議に報告しています。(人権啓発推進委員会)

人権に関する重要事項の審議を目的に設置しています。現在の委員長は専務執行役員(松岡 英行)が務めており、委員は18の部門及びグループ等の長で構成されています。また、委員会活動の状況は定期的に取締役会及び経営会議に報告しています。